雨樋の交換を検討するためにまず材料の基本的な知識を身に着けよう。

細かな部品名は交換や手配の段階で必要になるが、まずは品番などを確認する上での最低限の知識を仕入れておくと、スムーズに手配までたどり着ける。

まずは以下をご参照頂き基本的な用語を把握して頂きたい。

この記事読むことで理解できること

樋材の基本知識をまずは知ろう

雨樋の交換を検討するためにまず材料の基本的な知識を身に着けよう。

細かな部品名は交換や手配の段階で必要になるが、まずは品番などを確認する上での最低限の知識を仕入れておくと、スムーズに手配までたどり着ける。

まずは以下をご参照頂き基本的な用語を把握して頂きたい。

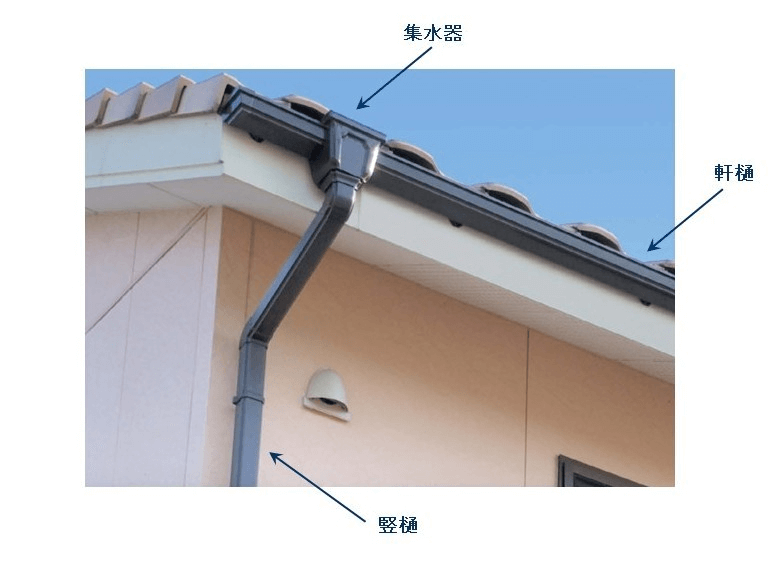

軒樋と縦(竪)樋

屋根の先端に横方向へ長く付いているのが軒樋だ。

屋根から流れてくる雨を最初に受け止め軒下へ落ちていくのを防ぐ。

外壁の防水機能の維持や軒下の雨かかりを防いでくれたりする一方で、ゴミが溜まって流れを堰き止めてしまったり、屋根から滑り落ちる雪を受けて曲がってしまったりと、トラブルが発生しやすい場所でもある。

その軒樋の底面から縦に伸びているのが縦(竪)樋である。

軒樋で受けた雨水が集まって縦樋に流れ込み、地面にそのまま排水されたり地中の配管へ繋がって側溝などへ排水されたりする。

大抵は壁面を伝って地面まで伸びてきているので、手で触って劣化を点検することも可能である。

形状と素材

【形状】

主に軒樋の形状は半丸型と角(箱)型、縦樋は丸型と角型に大別される。

半丸および丸型は加工も容易な上にゴミなども流れやすく、旧来より多く用いられてきた形状だ。

近年ではデザイン上の嗜好から角型の方が採用されるようになったが、既存の住宅ではまだまだ丸型が多く、また新しい建物でも純和風の住宅は丸型が主流だ。

一方角型は建物が洋風化するに連れ広まってきた形状で、現在は多くの新築住宅で角型が主流になっている。

軒樋においては同じ幅なら丸型より受けられる雨量が多く、突然の豪雨が多い現代では排水面でもメリットがある。

ただ軒樋内の底面に泥や土が溜まりやすいので定期的な清掃は必要だろう。

【素材】

素材は主に樹脂製のものと鋼製のものに分かれる。

交換修理を検討する際は既存の樋の素材を確認し、基本的には同じもので交換した方が、不具合が少ない。

また家全体や繋がっている範囲を全て交換する際は、より耐候性のあるものなど違う素材に変えることも可能だ。

以下にそれぞれの素材の特徴を解説するので、交換する際の参考にして欲しい。

塩化ビニール樹脂

塩ビの名称で一般にも普及している素材で、建材では排水管などに多く使われている。

樋としての塩ビは安価で施工しやすいというメリットはある一方、紫外線によって硬化しやすく割れやすいなど耐久性に難がある。

合成樹脂

近年の雨樋では主流の素材で、単体はもちろん塩ビや鋼製の芯材にコーティングとして用いられることもある。

塩ビに比べると少し高価だが耐久性や耐候性が高く、長い目で見ればコストパフォーマンスの良い素材だ。

ガルバリウム鋼板

耐久性が高く加工も鋼性の中では良いため屋根としても普及している素材だ。

紫外線に強く変形しても復元が可能など、樹脂より金額的に高めだが長く使用することができる。

また15年程度のタイミングで塗装を行えば、錆を防ぎさらに長持ちさせることができるだろう。

銅

耐久性が高く現場での加工も容易なため、古くから重用されてきた素材だ。

高価な素材だが新品時の見映えや経年で酸化し緑青を吹いた際の味わいなど、装飾品的な意味合いも持つ。

ただ近年の酸性雨によって腐食による穴空きが発生するようになっているため、注意が必要な材料とも言える。

アルミ

https://amzn.to/2XXMKBv

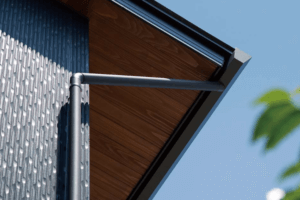

継ぎ目が少なく質感もスタイリッシュで、外観を重視する建物に採用されることが多い。

熱膨張が少ないため変形による勾配の狂いを抑えられるが、傷が付きやすいという欠点を持つ。

まだ高価なため住宅より店舗や施設などで採用されている。

ステンレス

https://amzn.to/2Krzbm3

耐久性が高く錆にくいメリットがありつつアルミより安価なため、住宅にも取り入れられることが増えている。

継ぎ目が少なくて済みしかも目立たないため、デザイン的なメリットもある。

ただガルバリウム鋼板よりコストがかなりかかるため、費用を十分にかけられるユーザー向けの材料だ。

素材別の価格比較表

雨樋は素材によって価格が異なり、銅製の樋のように施工技術が必要な素材の場合は工事に掛かる金額も高くなる傾向だ。

一般的に塩化ビニール製の雨樋よりも金属製の雨樋の方が金額は高い。施工する現場状況や雨樋のm 数、集水器の数によって工事金額は違うため一概にいくらと提示するのは難しいが、およその違いだけでも把握することはできる。下記は雨樋の素材別に記した価格比較表だ。

| 雨樋の素材 | 価格(m単価・消費税別) |

| 塩化ビニール樹脂 | 500円/m〜 |

| 表面処理済み塩化ビニール樹脂 | 800円/m〜 |

| ガルバリウム製 | 1,000円/m〜 |

| 銅メッキ(いぶし仕上げ) | 1,500円/m〜 |

| 銅・ステンレス | 5,000円/m〜 |

| アルミ(大型) | 10,000円/m〜 |

尚、上記の表にはステンレス製の雨樋の価格は記載していないが、施工が難しくあまり流通していないことから雨樋の中では高価な素材となっている。

雨樋の材質は一長一短ある。それぞれの材質の特性をよく知って選定することが重要だ。例えばアルミ製の雨樋は塩害によって錆が発生する可能性があるため海に面していたり、海に近かったりする地域には弱い。

銅製の雨樋は、既存の屋根が瓦の場合は注意が必要である。瓦の釉薬に含まれる化学物質が溶けて銅と反応することで腐食し穴が空く事例があるためだ。

現状瓦屋根が葺かれている場合は、瓦から溶けた釉薬の影響を受けないように対策がされた銅製の雨樋を選ぶ必要があるだろう。

このように地域にそぐわない素材であったり、屋根の素材に合わない素材であったりすると、返って雨樋の保ちを悪くするため選定する時は慎重に行うことが大切だ。

雨樋のメーカーは品番やロゴマークで確認ができる

破損や劣化した樋を交換するにはサイズやメーカー、型番を確認しなければならない。

丸型はサイズさえ間違えなければ現行品でも交換可能だが、角型は幅サイズが同じでも型番が違うと繋げることはできず、無理に取り付けても緩ければ水漏れ、きつければ割れが発生してしまうからだ。

建築当時の見積もりや部材明細が残っていれば、そこにメーカー名や型番が記載されていることもあるが、載っていなかったり紛失していたりする場合は現在付いている雨樋から確認することになる。

ここではその具体的な方法と注意点をお伝えしたい。

縦樋

縦樋は表面にPanasonic S30などメーカー名と型番が印字されていることが多く、まずは樋の表面をくまなく見てみよう。

ただ紫外線で劣化して見えなくなっていたり、もともと印字されていなかったりすることもある。

劣化で見えない場合は直接日が当たらない建物北側の樋に印字が残っている可能性がある。

また縦樋に印字されていないようなら、上にある軒樋やジョイント部品にメーカー名がないか探してみよう。

通常なら軒樋やジョイント部品と縦樋は同じメーカーなので、部品を探す際の手がかりとなる。

その上で縦樋の直径を測ってサイズを確認しよう。

角型は30、丸型は60が普及しているサイズだが、それぞれバリエーションは多く慎重に測りたい。

特に丸型は外側からだと意外と測りにくく60を55や75と間違えやすいため、可能なら排水口など断面が見える部分で測る方がお勧めだ。

その上で「Panasonic」「縦樋」「60」「丸型」など多めの語句でネット検索をすると、かなり商品が絞り込めるはずだ。

軒樋

https://amzn.to/2TRRPWG

軒樋は末端の「止まり」というキャップ状の部品にメーカーや品番が印字されていることが多い。

外側でなく内側に刻印されていることもあるので、安全に注意しながらはしごを使い樋の内側を覗いてみよう。

ただ軒樋が全周繋がっていて止まりがないため確認できなかったり、もともと印字されていなかったりすることもある。

この場合はまず縦樋やジョイント部品にメーカー名が印字されてにないか確認し、その上で樋のサイズを測ってから探していこう。

丸型は幅が、105が一般的で120や75もあるが、半円なので測るのはそれほど難しくないはずだ。

一方角型は複雑な形が多いため、細かく断面寸法を取ってカタログと照らし合わせながら探していくことになり、ある程度の時間を必要とする。

雨樋部品の購入方法は2つ

雨樋部品はネットで購入するのが最も簡単だ。

現行品なら型番かメーカーとサイズがわかれば大抵のものは見つけることができ、多くのサイトで購入や在庫ができる。

また古い商品でも在庫があれば入手できるのもネットの利点だ。

ただ多数の商品を扱っている専門的なサイトでは大抵送料がかかることになる。

ある程度の量の注文なら良いが、小さな部品だと送料が割高になってしまうのが悩ましいところだ。

一方ホームセンターなどの実店舗で探す方法もあるが、在庫は現行品でしかも主流の商品しか置いていない場合がほとんどだ。

メーカーと品番がわかっていれば取り寄せも可能な店もあるので、事前に電話で確認してから行く方が良いだろう。

逆に在庫があれば既存と合う、合わないが確認できるのは実店舗の大きなメリットで、丸型の縦樋なら他メーカーのものを流用できるかどうかもその場でわかる。

送料もかからないので、丸型や新し目のものならホームセンターから調べてみると良いかもしれない。

ただ古い樋に関しては商品数が膨大な上に、サイズを記載したカタログを探すのも困難なので、部品の特定と入手が非常に難しい。

年数が経った樋は全体的に劣化している可能性が高く、1ヶ所を何とか修理できてもすぐに他の部分が損傷してしまう可能性は高い。

残念だがDIYでの補修ではなく専門業者による全交換を検討したほうが現実的と言えよう。

雨樋メーカーのシェアと特徴一覧

https://amzn.to/2Fw2TFQ

ここからは主な雨樋メーカーの特徴を解説したい。

商品の特定や全交換などで新規に樋を選択する際の参考にして欲しい。

パナソニック(Panasonic)

Panasonicは非常に高いシェアを誇る建材メーカーでもある。

一般の方には電機メーカーとしてのイメージが強いかもしれないが、古くから建材メーカーとしても幅広く商品展開をしてきた。

古い樋だと社名変更以前のNationalやナショナルと印字されていることもある。

現在の主力である雨樋アイアンは、硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて一体化し、強度をアップしたものとなっている。

角型軒樋のシビルスケアpc77、pc50、角型縦樋のS30、PC30などが広く普及している。

積水化学工業

こちらも長い歴史のあるエスロンブランドを展開している大手化学資材メーカーだ。

高耐候性特殊樹脂を被覆させた耐久性の高い樋が特徴で、東北地方など積雪の多い地域でも対応する性能を持つ。

現行の角型縦樋のY60と廃盤商品のMY60は似た品番で混同しやすいが、形が全く違うので注意したい。

三菱ケミカル(旧三菱樹脂)

現在は合併して三菱ケミカルとなったが、施工されている樋のほとんどが旧社名の三菱樹脂との印字になっている。

塩ビに高耐候性特殊樹脂を被覆させ耐久性を高めた樋となっており、角軒樋はルーフィットシリーズ、縦樋はV60、半丸の丸エースが代表的な商品だ。

角型の樋は三菱マークが付いているのでわかるが、古くからある丸エース縦樋は印字がないのでメーカー判別ができない。

既に述べたようにジョイント部品や軒樋の印字からメーカーを確認しよう。

タキロンシーアイ

2017年の合併によりタキロンからタキロンシーアイに社名を変更した、プラスチック建材の大手メーカーだ。

サイホン効果でスリムでも丸型以上の排水効果が得られる縦樋、ジェットラインシリーズが看板商品だ。

他に角型のシェイプリーライン(縦樋はT30)と丸型のタキロン雨どいを用意している。

小さめなホームセンターにはあまり置いていないが、大型店やネットであれば購入可能だ。

DENKA(旧電気化学工業株式会社)

ワクチンからセメントまで幅広い製品を扱う化学メーカーで、以前よりトヨ雨どいブランドを取り扱う。

軍配(グンバイ)が商品マークとなっており樋にも印字されているので、メーカー判断の目安になるだろう。

角型の縦樋はF35、K35が主な商品だ。

商品ラインナップは他社に劣らず豊富だが、ホームセンターでの取扱は少ないためネットで探したほうが入手は早いだろう。

タニタハウジングウェア

金属樋の専門メーカーとして有名で、ガルバリウム鋼板、銅、アルミ、ステンレスと一通りの金属雨樋を揃える。

住宅向けとしてはガルバリウム鋼板が主力だが、もともと銅樋の評価が高いメーカーだ。

ステンレスと銅のハイブリッド「SusCu」、銅の内側に耐候性塗料を施した「スーパー銅雨とい」などこだわりの商品を揃え、味わいや耐久性は非常に高い。

ただ施工に一定の知識や技術が求められるため、DIYは避け専門業者へ依頼した方が良いだろう。

部品自体も高価なため、検討する際はある程度の予算がかかることを承知しておきたい。

ヨドコウ(淀川製鋼所)

ヨドコウは物置やガレージのメーカーで、ヨド物置が広く知られた商品だ。

これらにも小さいながら雨樋が付属しており、年数が経つと劣化が進んで交換が必要になってくる。

部品手配は可能だが樋周りのセットで販売されることも多く、1部品だけ交換したいのに割高になるケースもある。

またモデルごとに雨樋の規格が違い他商品からの流用が難しいため、部品在庫がある内に手に入れておくことをお勧めする。

造りとしては簡素なものが多く、部品さえあれば交換の難易度はそれほど高くないので、DIYのチャレンジはしやすいだろう。

雨樋のオプション品

雨樋で起きる問題で多いのが落ち葉や埃などが樋の中に溜まって雨水が流れにくくなってしまうことだ。このような問題を防ぐために雨樋には付属するオプション品がある。その他にも雨水を貯められるエコ製品なども揃っている。

ゴミ詰まりを防ぎたいと思っている方や水の利用を節約するためにエコ製品が欲しいと思っている方に、ここでは雨樋のオプション品についてご紹介していきたい。

落ち葉止め・落ち葉よけネット

雨樋は落ち葉や埃が入り溜まってしまうと雨水の流れが悪くなり水漏れを起こすことがある。落ち葉が入ってしまう原因は自然に囲まれた場所や周辺の樹木があるなどだ。

周辺に樹木が見当たらないという場所でも落ち葉が風に乗って雨樋の中に侵入したり、鳥が運んできたりするケースも考えられ、知らず知らずのうちに落ち葉が溜まってしまっていることもあるのだ。

そのため定期的に雨樋の中を掃除することが大事なのだが、雨樋がある場所は高いところにあるため梯子に登って行わなければいけない。一階の屋根ならまだしも二階の屋根の場合は危険が落下する危険もあるため専門業者に依頼した方がいいだろう。

しかし、専門業者に依頼するにも費用が掛かるのも負担になってしまう。

そこで役に立つのが落ち葉止め・落ち葉よけネットだ。これは軒樋の上にネットを取り付けて落ち葉の侵入を防ぐ効果がある。ネットは樹脂製のものから金属製のものもあり、取り付け方もただ被せるだけのものや金具で止めつけるものと様々にある。

落ち葉止め・落ち葉よけネットはホームセンターやネット通販で手に入れることができる。雨樋メーカーの中には雨樋機種専用の落ち葉止め・落ち葉よけネットを揃えている。同じメーカーで揃えることで軒樋の納まり具合も良く見た目もすっきりさせることができるメリットがある。

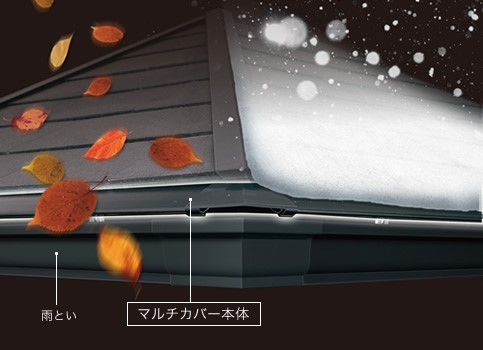

軒樋カバー

雨樋の中に落ち葉が入らないようにする軒樋カバーというものがオプション品にある。これは軒樋の上に取り付けるもので落ち葉の侵入の他にも積雪からも守る部品だ。

メーカーによって仕様は異なるが、中には軒樋カバーの芯にスチールが使われているものがあり、積雪の荷重にも耐えられるようになっている。これにより軒樋カバーが積雪の荷重を逃し、雨樋への侵入や破損から守ることができるのだ。

軒樋カバーをつけることによって屋根から流れる雨水が雨樋の中に入らないのではないかと不安に思われる方もいるかもしれないが、メーカーもそのことを予測し豪雨の際も雨水をしっかりと雨樋で受け止められる設計になっている。

軒樋カバーを取り入れる際の注意点は、取り付ける雨樋に対応できるか確認する必要があることだ。例えばパナソニック製の軒樋カバー(マルチカバーⅠ型・Ⅱ型)は軒樋の吊り金具に取り付ける構造となっており、雨樋の対応機種が決まっている。ほとんどの製品は同一メーカーでないと対応できない可能性があるので注意すること。

もし既存の雨樋に設置したい場合は、軒樋カバーが対応できるか確認しなければいけないが、建築関連に携わっていない人には対応可能か見極めるのは難しいかもしれない。このような時は専門業者に相談することをおすすめしたい。

雨水貯留タンク

雨樋で受けた雨水を貯めておけるタンクもメーカーから販売されている。雨水貯留タンクは建物に取り付けられている縦樋と接続して雨水を溜める構造となっていて、メーカーによっては大きなゴミが入らないように設計しているものもある。

また、本体が満水状態になれば縦樋へ雨水を戻して排水し、水が溢れて地面を汚してしまう心配もないように施されている製品もある。

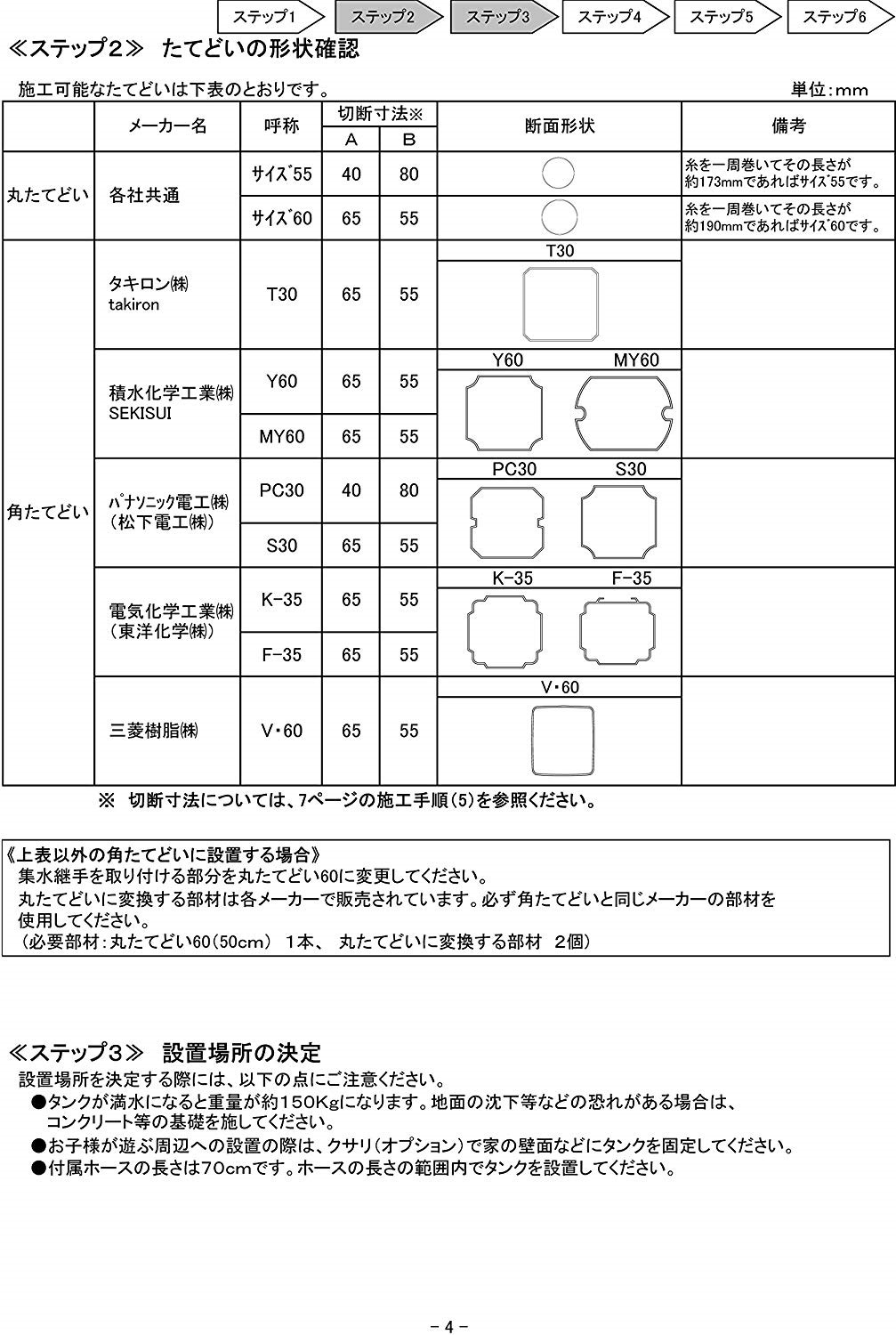

溜まった雨水はタンクの蛇口から使うことができ、庭の草花や家庭菜園に最適なため、水の節約ができてエコな雨樋オプション品となっている。雨水貯留タンクの導入を検討している方は、製品の選定に注意すること。販売する雨水貯留タンクはそれぞれ対応する雨樋(縦樋)が決まっている。

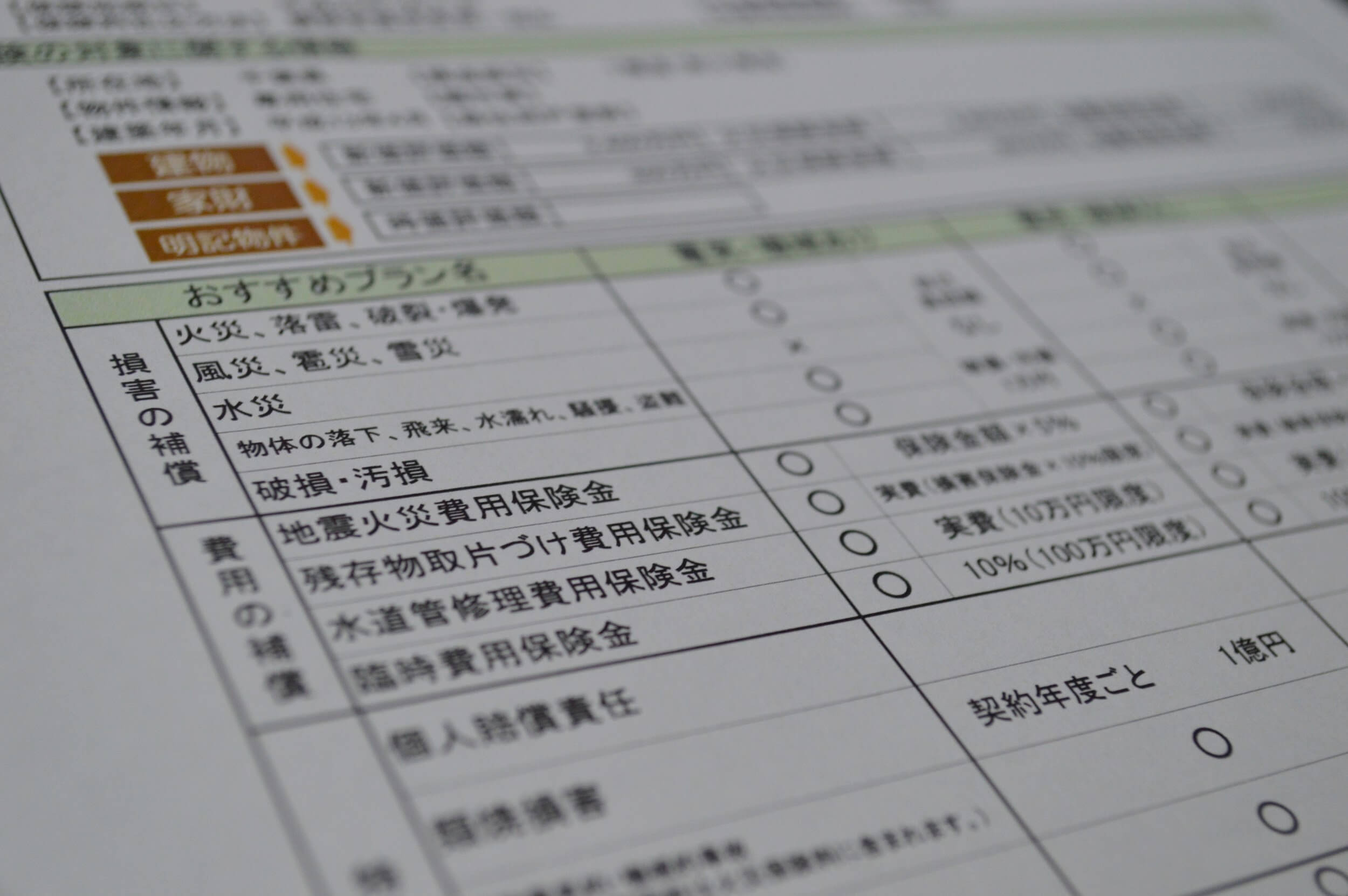

上記の画像のように製品の対応表などで確認することができるが、自信のない方は専門業者に相談することをおすすめする。

また、雨水貯留タンクはネット通販やホームセンターでも購入することは可能だが、一部のメーカーは専門業者が間に入ってもらわないと購入することができない製品もあるので注意していただきたい。

これは建築建材や住宅設備などのメーカーが建築施工店や建築建材什器の問屋としか直接取引きしていないからだ。そのため専門業者に依頼することで選べる製品の幅も広くなる。

樋が壊れる原因・劣化症状のDIY点検方法と注意点

雨樋の点検や修理を行うとしても、なぜ雨樋が壊れてしまうのか原因を知っておく必要がある。それというのも雨樋が壊れる原因を知っておけば、壊れる前兆が予測できるようになるため、壊れないようにする対策を事前にとることができるからだ。

雨樋が壊れる原因は台風などで起こる強風や積雪による破損など自然災害によることが多い。雨樋は外に晒されていて強風などを遮るものは何もない。そのため強い風が吹けば雨樋は煽られ、最悪は雨樋が外れて飛ばされてしまう恐れがある。

また、積雪による被害は屋根に積もった雪が塊となって雨樋の上にのっかり、雪の重みに耐えられず雨樋が破損してしまうというものだ。

その他にも雨樋の劣化も破損の原因となる。塩化ビニール製の雨樋は劣化すると色あせや雨樋自体が硬化して割れやすくなる。このような劣化が見られると継手に隙間ができて水漏れを起こしてしまう。

また、雨樋を吊る金具が劣化して軒樋や縦樋が外れるケースもある。吊り金具の劣化は、取り付け部である破風板(軒先や妻側の屋根下にある木部)や外壁の劣化している可能性があり、補修を行う必要がある。

吊り金具取り付け部のビス穴(または釘穴)が大きくなっていて隙間ができている場合は、コーキングの充填を行う必要があり、放置すると水が侵入し木部の腐食の原因となるため注意していただきたい。

このように雨樋が壊れる原因を知ることは、雨樋の劣化や放置すると起きる損害を防ぐ対策をとることができる。そして、最終的に雨樋が壊れないようにするには、日頃から点検を行うことが重要だ。雨樋の点検は年に1回程度、建物外部を目視で行うのが基本だ。

【雨樋をチェックするポイント】

・雨樋の固定金具(吊り金具)が外れていないか

・軒樋から集水器が外れていないか

・軒樋や縦樋の継ぎ目が外れていないか

・雨樋取り付け部の破風板や外壁に劣化がないか

・落ち葉などが詰まっていないか

二階屋根にある雨樋は目視では中々確認することは難しい。ましてやゴミが詰まっていないか雨樋の中を目視で見るのは梯子に登らない限り不可能であろう。

しかし、高所作業は危険が伴われ、屋根外周を梯子のみで確認するのも大変だ。そのため高所作業のところは専門業者に依頼することをおすすめする。高所作業車を使った本格的な点検は5年に1回程度行うのが目安だ。

近年ではDIYが流行っており雨樋を自分で修理できないかと検討している方もいるはずだ。DIYでの雨樋交換は部品を調達できれば可能な場合も多い。

しかしそこには大きな注意点があり、特に専門業者に依頼する場合と異なる点を十分に理解する必要がある。

DIYを行うのは費用を抑えることが主な目的であろうが、結果的に高く付きかねないリスクもある。以下をしっかりとご理解の上で検討して頂きたい。

安全性に十分配慮する

まず最も注意して頂きたいのが安全面だ。

DIYの工事を行う際はもちろん、軒樋の品番を確認する際も落下などに気をつけて行って頂きたい。例え1階の軒先の高さに脚立で登る場合でも、落下し打ちどころが悪ければ大怪我に繋がるため、必ずヘルメットを被り2人以上で作業をするようにしよう。

ヘルメットと言うと大げさに感じるかもしれないが、専門業者の職人はどんなに低い場所でも必ずヘルメットを着用する。それは彼らがあらゆる場所に危険が潜んでいることを熟知しているからだ。

費用を抑えようとしてDIYを行ったものの、ケガをして仕事に支障を来たせば本末転倒だ。くれぐれも安全を最優先し、わずかでも不安があるようなら専門業者へ依頼するようにして欲しい。

古い樋の交換は足場が必要!専門業者の選定と修理手順

修理にかかる費用はなるべく安いのが望ましい。費用を抑えられる修理は雨樋の全交換よりも部分交換だ。しかし、部分交換の場合は既存雨樋の年数が経っていて廃盤となっている可能性がある。

古い樋は廃盤などで部品を入手するのが難しく、その場合は無理に現行品を使わない方が安全だ。

型番のサイズを表す数字が同じなら合うように思えるが、特に角型は同じメーカーでも微妙にサイズが違い、緩すぎキツすぎが発生してしまう。はまれば良いと考えがちだが緩ければ大雨で水が吹き出し、外壁にかかり続ければ防水性を劣化させてしまう。

またキツすぎは地震の揺れや夏の暑さによる膨張を逃しきれず、年数が経過し硬化した樋なら割れてしまうこともある。

このため部品が見つからない場合は、劣化の程度によるがなるべく全交換をすることがお勧めだ。なんとかDIYで直してもすぐに別の場所が破損する可能性もあり、費用はかかるが新しくしてしまった方が心配はない。

さらに雨樋の工事は修理でも全交換でも足場を設置しなければ作業ができないことが多い。一階屋根であれば建物周辺が崖地でない限り足場は必要ないかもしれないが、二階屋根の場合は高所作業となるため足場の設置が必要だ。

修理する箇所が二階屋根で足場を設置しなくてもいい場合というのは、雨樋の継ぎ目にできた隙間を接着剤やコーキングで埋めるような簡易的な修理のみだ。

もしかすると業者によってはこの作業だけでも足場がなければ依頼を断る可能性もあるだろう。なぜなら、高所作業というのは大きな怪我や最悪な場合は命を落としてしまうほどのリスクがあるからだ。

足場の設置費用は決して高くない。しかし、高所作業に慣れている専門業者でさえ安全を第一にして作業を行なっている。DIYで足場なしで作業を行うなんてことは以ての外というのを承知していただきたい。

雨樋の部分交換や全交換のような作業性を必要とする作業は、無理せずに専門業者に依頼することをおすすめしたい。

次項で解説する火災保険を利用して安価に交換できるケースも考えられるので、一度保険利用に明るい専門業者に相談をしてみると良いだろう。

火災保険を利用して雨樋を格安修理

雨樋の修理や交換を専門業者へ依頼をすると、確かにある程度の金額がかかることになるだろう。

しかしその場合はぜひ火災保険の利用を検討してみて欲しい。

火災保険というと火事の時にだけ使うものと思いがちだが、実は台風や竜巻、あるいは大雪や豪雨で雨樋が損傷した場合も利用できる。

実は雨樋はそういった自然災害の被害を非常に受けやすいのだ。

まずはご自身の火災保険がそれらの被害を対象としているか、契約時の書類や保険会社に問い合わせるなどして確認してみることをお勧めする。

火災保険申請の実績豊富な業者を選ぶ

もし自然災害もカバーできる火災保険なら、次にご自宅の雨樋の痛みが自然災害によるものかどうかを確認しなければならない。

しかし一般の方がそれを判断するのは難しいため、もし疑いがあるようなら専門業者へ調査を依頼するほうが確実だろう。

ただここで重要なのは単に工事がうまいだけでなく、保険申請の実績豊富な業者を選ぶことだ。

なぜなら保険を利用するには雨樋被害が自然災害によるものだと、申請書で保険会社へ正確に伝えなければならず、これには工事とはまた別の知識が必要となるからだ。

もし申請に不備があれば非承認になってしまい、せっかく利用できる保険を無駄にしてしまう可能性がある。

ぜひ依頼の際は保険の申請実績を確認し、経験豊富な業者を選ぶようにしよう。

交換時期と修理費用の相場・業者の見積もりの取り方

一般的に雨樋の交換時期は15〜20年ほどと言われている。ただし、これは塩化ビニール製の雨樋の交換時期であり、これよりも耐久性の高い金属製の雨樋はもう少し交換時期の周期は長くなるだろう。

前述したが雨樋の交換や修理は足場の設置が必要になる。足場の設置は外壁塗装や屋根の葺き替え時にも必要となるため雨樋の交換時期を見ながら一緒に行える方が経済的だ。

もし、工事のタイミングを外すようであれば、工事時期が多少早くても同時に行うことをおすすめしたい。それというのも工事のタイミングを外して5年後に足場を設置する工事があればもう一度足場の費用を支払わなければいけない。当然のことだが一度で済ませられれば足場費用の節約になるのだ。

次に雨樋の修理費用についてお伝えしたい。雨樋の修理は部分修理と全交換がある。全交換は当然のことながら足場の設置が必須だ。その他の修理についても、工事する状況や作業性が悪い場合は足場の設置が必要になる。

足場の設置費用は、一般的に600〜1,000円/㎡となる。足場の設置面積が200㎡の場合、200㎡×600〜1,000円=12万円〜20万円だ。

雨樋の部分修理の費用相場を下記の表にまとめる。

| 部分修繕(塩ビ半丸の樋の場合) | 工事費用 |

| 軒樋の取替え | 3,500〜5,000円/m(材料費込み) |

| 縦樋の取替え | 2,500〜3,500円/m(材料費込み) |

| 縦樋用控え金具取替え | 600円/箇所〜(材料費込み) |

| 軒樋用控え金具取替え | 800円/箇所〜(材料費込み) |

| 集水器交換 | 3,000〜8,000円/箇所(材料費込み) |

| 廃材処分 | 10,000円〜 |

雨樋の全交換をした場合の例を下記に記す。

| 工事内容 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 合計(円) |

| 軒樋交換 および 金物交換 | 50 | m | 3,500 | 175,000 |

| 縦樋交換 および 金物交換 | 40 | m | 2,500 | 100,000 |

| 集水器交換 | 5 | 箇所 | 3,000 | 15,000 |

| 既存雨樋撤去処分費 | 一 | 式 | 35,000 | |

| 足場設置 および 撤去 | 200 | ㎡ | 600 | 120,000 |

| 総合計金額 | 445,000円 |

また、業者に依頼する見積もりは上記のように数量や単価がしっかりと明記されていることが重要だ。工事内容が曖昧であったり、数量が一式で記載されていたりするような見積もりを提出する業者は要注意だ。

見積もりというのは、どんな工事をするか、どれくらいの材料を使うのか、どんな製品を使うのか、というのを証拠のために残しておける重要書類である。

そのため見積もりの記載が曖昧の場合、工事の仕様や工事に不手際があっても「言った、言わない」のトラブルとなり業者が言い逃れする恐れがある。見積もりが具体的に記載されていれば工事に不手際があっても見積もりが証拠となって簡単に言い逃れができなくなるのだ。

見積もりの取り方については、かならず相見積もりを行うこと。相見積もりとは複数の業者に見積もりを依頼して工事の仕様や費用を比較することだ。複数の業者に見積もりを依頼することで費用の大きな違いに気づいたり、実績のある業者かふるいをかけたりすることができるのだ。

建築工事は定価というものがないため、費用の相場というものが中々判断しづらい。業者の中には大した工事をしていないのに多額の工事費用を請求する悪徳業者も存在する。このような業者に騙されないためにも相見積もりは効果的なのだ。

逆に価格安さを売りにしている業者の中には技術がない者もいる為、明らかに安すぎる場合にはその理由を聞いたり、口コミを確認したり、安い理由を明確にしておこう。

見積もりや工事の内容について不明点があれば遠慮せずに相談することが大事となる。もし、工事の説明が曖昧であったり、知識が乏しかったりする場合は、その業者は選定から省いた方が無難だろう。優良な業者は見積もり説明時も丁寧に対応してくれるし、契約を急かすようなことはしないのだ。

承認前の入金や着工は要注意

火災保険を利用して修理を行う場合、専門業者の中には保険会社の審査が終わらないうちに「必ず審査は通るから」と着工や手付の入金を求めてくる者もいるが要注意である。

着工や入金をしてしまうと職人や材料の手配をされてしまい、もし審査に通らなかった場合は費用が全額自己負担になってしまう。

そういったことを求めてくる業者は自分たちの儲けのことしか考えおらず、依頼者のために丁寧な工事をしてくれるとは考えにくい。

業者を検討する際は必ず保険会社の審査が済んでからの入金や着工で構わない、という業者を選ぶようにしよう。

火災保険の内容をチェック

火災保険があれば建物に損害があっても修理費用を補償してくれるため、とても心強いものになっている。しかし、火災保険はなんでも補償してくれるというわけではない。

新築時に火災保険を加入するが、契約内容をどれくらい把握しているだろうか。また、火災保険の契約内容を見返した方はどれくらいいるだろうか。

火災保険は適用する条件が決まっている。

| 火災保険補償内容 | 適用する被害例 |

| 火災 | 火災により建物や家財が消失した |

| 落雷 | 落雷により屋根に穴があいた |

| 破裂・爆発 | ガス漏れによる爆発でガラスや家財が割れた |

| 風災 | 台風の強風により建物や家財に損害を受けた |

| 雹災 | 雹によりカーポートの屋根が割れた |

| 雪災 | 積雪の荷重により雨樋が破損した |

上記の火災保険補償内容の他に特例といったオプションも火災保険にはある。代表的なのは下記のようなものだ。

| 火災保険オプション | 適用する被害事例 |

| 水災 | 洪水により床上浸水し建物や家財に損害を受けた |

| 落下・飛来・衝突 | 自動車が衝突し塀が壊れた |

| 水漏れ(漏水) | 給水配管が水漏れして家財が水浸しになった |

| 騒擾・集団行動等に伴う暴力行為 | 近所で暴動があり建物に損害を受けた |

| 盗難による損傷・汚損 | 泥棒が侵入し家財の盗難とガラスが壊された |

| 不測かつ突発的な事故 | 引っ越し時に家具をぶつけてドアを壊してしまった |

火災保険のオプションは別に契約を申し込まなければいけないため、加入していない可能性もある。火災保険で補償できると思っていたのが適用されていなかったり、そもそも加入していなかったりすることもあり得るので再度加入する火災保険の契約内容を確認しておくことが大切だ。

まとめ

雨樋は外部に面しており劣化や損傷が発生しやすい部分だが、複雑な構造ではないため手の届く場所なら自分で直そうと考えるのは当然だろう。

既存からメーカーや品番を確認することで、現行品なら入手と交換は十分に可能だ。ただし、雨樋工事は梯子や足場の設置が必要な高所作業となる。

作業を行う場合はヘルメットをかぶる、安全帯を装着するなど十分な安全管理が必要だ。DIYで行う場合は自己責任が伴われるため、今回の記事をよく熟読していただき安全第一で行ってもらいたい。

株式会社アーキバンク代表取締役/一級建築士

一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。